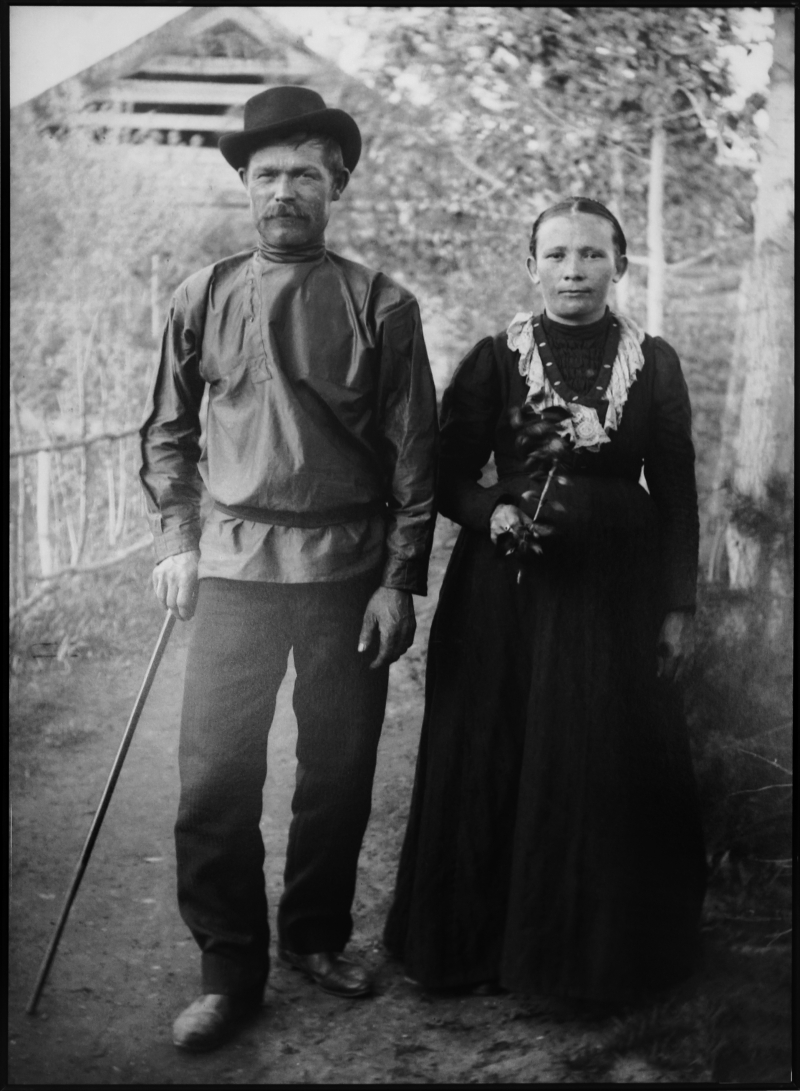

20 июля в Историко-мемориальном центре-музее Гончарова открылась выставка «Урал Бажова. Сила места», где представлены экспонаты из собрания «Объединённого музея писателей Урала». Сами организаторы дали такое определение данному выставочному проекту: визуальный эксперимент, дающий зрителю возможность ощутить реальный исторический контекст, который породил образы и атмосферу легендарной «Малахитовой шкатулки». Насколько это удалось – судить посетителям выставки. А с нашими читателями взглядом изнутри на культурную жизнь соседнего с нами Уральского региона поделилась директор того самого «Объединенного музея» Ирина Евдокимова.

Как рождался «Литературный квартал»

С. Юрьев, ul.aif.ru: Ирина Викторовна, в Ульяновске тоже немало музеев, в том числе и литературных, но каждый существует сам по себе… Как и когда возникла на Урале идея создания объединения литературных музеев и насколько она себя оправдала?

И. Евдокимова: Наше музейно-литературное объединение действительно уникально. Первый литературный музей в Свердловске был открыт 1 мая 1946 года – буквально через год после окончания Великой Отечественной войны. И был он посвящён Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку. Тогда его дочь, Алёнушка, которая ненадолго пережила своего отца, предложила организовать музей в доме, где жил писатель. И всего год понадобился, чтобы расселить жителей дома, который успели превратить в коммуналку. Настолько после войны значимо было понимание того, что людям не хватает музеев, библиотек, мест для культурного общения, что вопрос решился буквально за год… Это удивительная история. А этот дом Дмитрий Наркисович купил для своих родителей после того, как был издан его знаменитый роман «Приваловские миллионы». Тиражи тогда были огромными, и гонорары немалыми, если хватило на дом…

− То есть на «Приваловских миллионах» он заработал свои миллионы?..

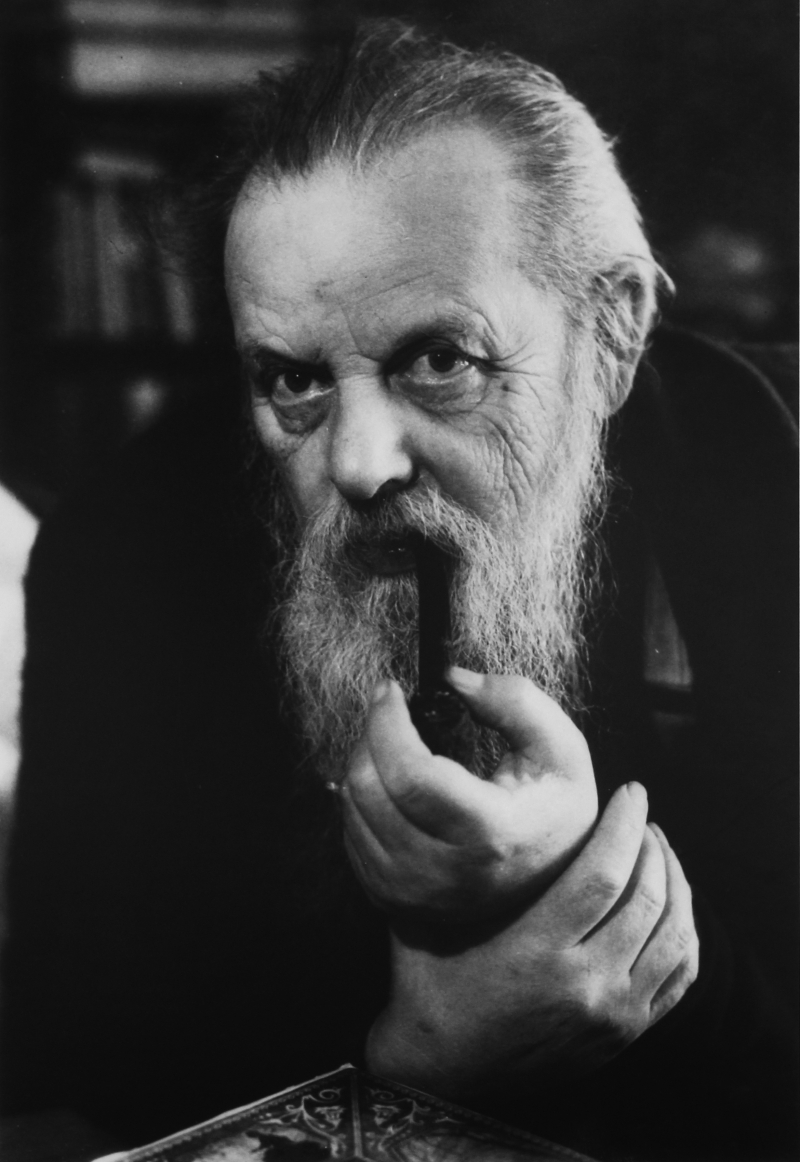

− Получается, что так… И довольно долго этот литературный музей существовал в единственном числе… В 1950 году умер второй наш классик – Павел Петрович Бажов, и в его доме осталась жить его супруга, которая сохранила в неприкосновенности личные вещи писателя и обстановку в доме. И в 1967 году там был открыт музей. А в 80-е годы прошлого века городским отделом культуры Свердловска заведовала Лидия Александровна Худякова, которая после выхода на пенсию начала продвигать идею создания «Литературного квартала». В самом центре Екатеринбурга был дом Фёдора Михайловича Решетникова, писателя-народника, жившего в середине XIX века, неподалёку находилось здание бывшего доходного дома, где когда-то снимал комнаты Мамин-Сибиряк, а ещё – дом Марии Якимовны Алексеевой, гражданской жены Дмитрия Наркисовича, где он долгое время жил и написал несметное количество произведений. Так что идея возникла в конце 80-х годов, успели разбить парк, сделать чугунное ограждение, объединилось четыре музея, а она задумала построить ещё и театр. Но стройка остановилась, поскольку начались 90-е, когда средств на подобные проекты уже не было. Но в 1992 году главой администрации Екатеринбурга стал Аркадий Михайлович Чернецкий, и именно ему мы обязаны появлением на карте города Камерного театра, поскольку именно он не допустил, чтобы в центре города оставался долгострой. Теперь это очень уютное место, которое изначально задумывалось как просто литературно-музыкальный зал, но сейчас ежемесячно там даётся более тридцати спектаклей, ставится четыре−пять премьер ежегодно, есть собственная труппа, работают приглашённые режиссёры и художники по костюмам. Ставятся спектакли из мировой и русской классики, в том числе и наших уральских авторов. Например, месяца не прошло, как был поставлен спектакль по книге культового писателя Владислава Крапивина, 85-летие со дня рождения которого мы отметим в этом году… Музеи Мамина-Сибиряка и Бажова, конечно, остались за пределами «Литературного квартала», но в объединение входит и музей, который вообще находится в полусотне километров от Екатеринбурга - Дом-музей Паши Бажова в городе Сысерть, где Павел Петрович прожил первые десять лет жизни.

− А расширяться есть куда?

− Конечно. Сейчас можно сделать музей поэта Бориса Рыжего, который прожил короткую, но яркую жизнь, музей Владислава Крапивина, ещё нескольких писателей и поэтов, том числе ныне живущих. Уральская земля богата поэтами и писателями, и среди представителей нынешнего поколения есть невероятно талантливые авторы.

Чем больше союзов, тем меньше писателей

− А вам не кажется, что во времена Бажова и даже во времена Крапивина писатель вообще-то имел куда более высокий статус, чем сейчас? Их имена были на слуху, их книги читали, обсуждали, спорили о них. Сейчас, если что-то подобное и есть, то лишь в очень узких кругах. Что с этим делать – не знаете?

− Это вопрос философский. Я бы даже сказала – бесконечный… Казалось бы, есть у нас учреждённая нашим отделением Союза писателей России премия имени Бажова, и её вручение проходило в нашем Камерном театре. С ныне действующими писателями мы формально дружим… Но проблема в том, что у нас два различных Союза писателей, и они друг с другом, мягко говоря, имеют не самые тёплые отношения...

− Знакомая картина! В Ульяновске писательских объединений больше двух, и публичные споры между союзами и между их отдельными членами нередко заглушают всю прочую деятельность.

− Да. И наш «Объединённый музей писателей Урала» они используют как некий ресурс – в том числе и для выяснения отношений. Но мы проводим литературные вечера с отдельными писателями, дискуссии, обсуждения. Когда поэт или писатель озабочен только собой, своим продвижением, я бы даже сказала мумификацией себя любимого, это выглядит довольно странно…

− И, как правило, оно вообще того не стоит.

− Конечно! Но сейчас, увы, такое время, когда людям кажется, что если не быть постоянно на виду или на слуху, то о тебе мгновенно забудут. Ну, о графоманах-то не грех забыть, но, к сожалению, и о великих писателях помнят далеко не все.

− Да, писателей стало едва ли не больше, чем читателей.

− Это правда! Но есть очень талантливые современные писатели, и мне нравится, что именно их не очень-то тянет вступать в какие-либо союзы. Если есть интерес к конкретным произведениям – мы их обсуждаем, драматурги пишут пьесы, режиссёры ставят спектакли. Николай Владимирович Коляда – педагог, актёр, невероятный драматург и писатель, который одно время возглавлял «толстый» литературный журнал «Урал». И мы в «Литературном квартале» проводим творческие встречи, которые так и называются – «Читаем «Урал». И иногда мне кажется, что я слишком сильно отстала от жизни и не всегда понимаю, о чём вообще люди пишут. Но коллективно пытаемся понять, о чём тот поток сознания, который именуется современной поэзией или современной прозой. Но, в конце концов, и Обломов, и Печорин, и Онегин были героями своего времени, так что и у нынешнего времени есть свои герои. Лично для меня важно, чтобы люди понимали, для чего мы храним память о великих наших писателях и дух эпохи, которую они представляют. И Бажов создал своего героя, и его герой – это Мастер! А Мастер должен быть в любые времена.

Бажова любят и знают даже в Китае

− Бажов создал не только своего героя, но и свой язык…

− Да! Неповторимый, удивительный. И я испытываю необычайною горечь, когда в современных изданиях Бажова появляются переводы на современный, выхолощенный язык. Меняют бажовские слова на общепринятые, и книга теряет свой изначальный дух. Думаю, что такой подход – просто кощунство. И это касается не только нашего Бажова, но и вашего Аксакова. Мы решили поставить в нашем театре на будущий Новый год спектакль «Аленький цветочек», и какое счастье было найти у одного коллекционера издание этой сказки 1972 года, когда моды на переводы ещё не было. Конечно, доносить смысл написанного надо и до тех, кому он непонятен. Современное академическое издание «Малахитовой шкатулки» снабжено одиннадцатью тысячами комментариев…

− Но вернёмся к выставке. Каких целей вы планируете достичь и что планируете получить взамен?

− Выставка «Урал Бажова. Сила места» с различными вариациями путешествует по всей России. Выставлялись даже в Византийском зале Херсонесского музея-заповедника. На самом деле, нам хочется, чтобы Павла Бажова знали не только на Урале, чтобы его слово не умирало, чтобы оно разносилось по всей стране и даже за её пределами. Кстати, студентка филфака Уральского университета из Китая недавно написала дипломную работу по творчеству Бажова. Мария Аркадьевна Литовская, доктор филологических наук, профессор Уральского федерального университета, преподаёт в университете на Тайване и говорит о том, что многие китайцы любят и знают Бажова, и существует то, что кажется невозможным, – переводы его сказов на китайский и на японский языки. Переводчики вникают в комментарии, и это помогает им подобрать наиболее близкие языковые аналоги. Кстати, в Японии, насколько я знаю, немало поклонников Гончарова.

− Лет пять назад японский литературовед Савада Кадзухико даже получил премию имени Гончарова…

− Но хочется, чтобы классику русской литературы знали и любили не только китайцы и японцы. У литературных музеев, где бы они ни находились, одна великая миссия − сохранение художественного слова и колорита породившей его эпохи.

Талант большой и русский. К 200-летию со дня рождения Гавриила Потанина

Талант большой и русский. К 200-летию со дня рождения Гавриила Потанина  «Лики Гоголя» в Симбирске. Что связывало автора «Мёртвых душ» с нашим краем

«Лики Гоголя» в Симбирске. Что связывало автора «Мёртвых душ» с нашим краем  Последний могиканин. К 200-летию со дня рождения Д. Григоровича. Окончание

Последний могиканин. К 200-летию со дня рождения Д. Григоровича. Окончание  «Последний могиканин». К 200-летию со дня рождения Дмитрия Григоровича

«Последний могиканин». К 200-летию со дня рождения Дмитрия Григоровича  Параллели. Писатель Степан Скиталец об эпидемии холеры конца XIX века

Параллели. Писатель Степан Скиталец об эпидемии холеры конца XIX века