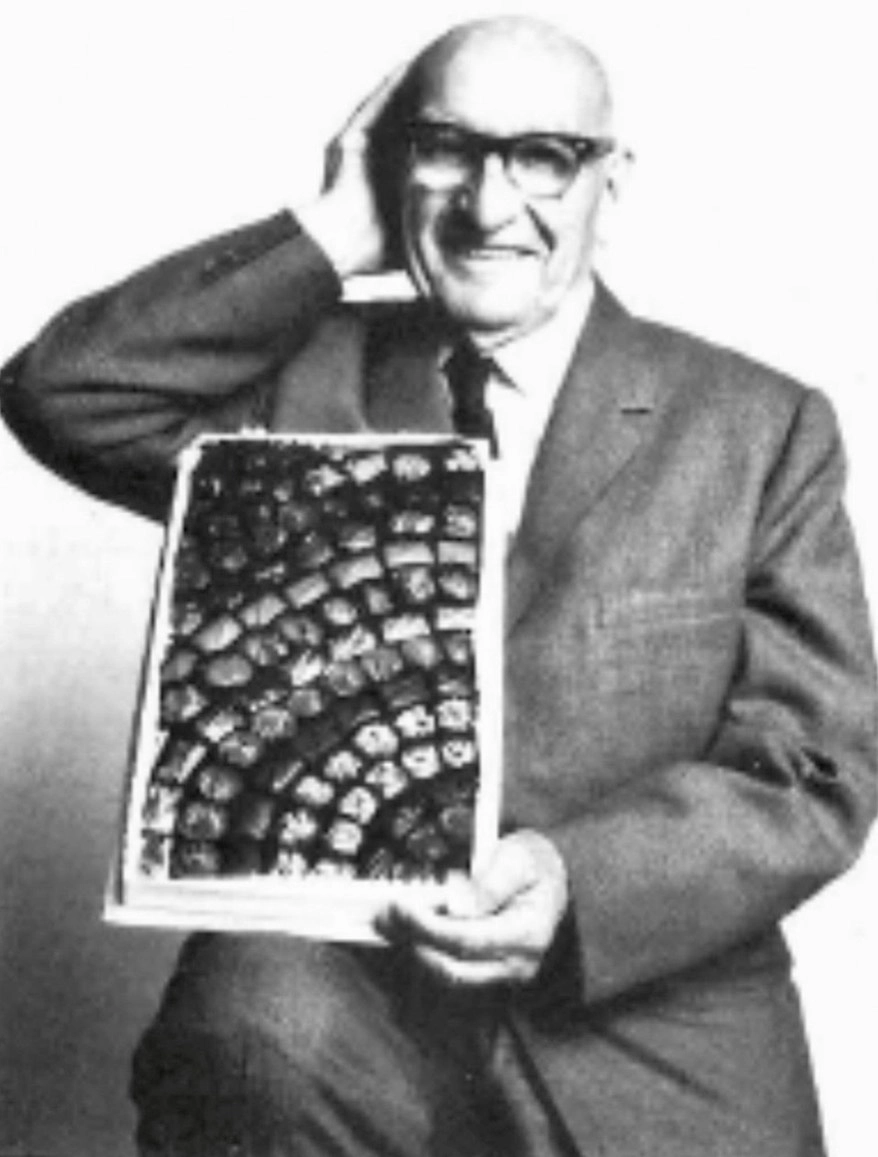

Удивительная судьба постигла тереньгульского уроженца – известного до революции на всё Поволжье купца Фёдора Дмитриевича Морозова. В 1917 году он покинул с семьей сначала Тереньгу, а потом и Симбирск. Помотало их по свету: Харбин, Америка, а потом далекая Япония. Там благодаря его предпринимательскому таланту Морозов основал фабрику по производству конфет и стал некоронованным шоколадным королём Японии.

Торговое дело «вскорости после Наполеона»

Его дед – Алексей Михайлович Мочешников – был из крепостных крестьян села Тереньга Симбирской губернии, освобождён из крепостных раньше других. Он открыл торговое дело около 1820 года, как он говорил: «Вскорости после Наполеона». Торговал сельскохозяйственными принадлежностями, ситами, решетами, чашками, плошками, ложками и прочим товаром. Имел единственного сына – Дмитрия, который, когда научился читать-писать от дьяка, с одиннадцати лет начал помогать отцу в деле. В 18 лет его женили на красавице крестьянке Федосье Максимовне Романовой. И тут же начали ещё торговать бакалеей, и фирма называлась «Мочешников-Морозов». В силу чего добавлен Морозов? Полагаю, скорее всего, уличное прозвище.

В год рождения Фёдора, в 1880 году, Дмитрий Алексеевич открыл уже на правах купца второй гильдии завод восковых свечей. Это дело в те времена было очень солидное, свечи доставлялись в четыре уездных города, по всем храмам в уездах и сёлах и для домашнего обихода. Фёдор через два года учёбы взят был из школы в десять лет – помогать отцу.

Дед Алексей умер на улице, где находился магазин, и там был единственный уличный фонарь на всю Тереньгу. Плохо видевший в старости, он вышел однажды вечером на улицу, где его задела тройка. После этого долго лежал в постели и умер ровно на сотом году жизни, не потеряв ни одного зуба. Дожил до правнуков и нянчил их.

Когда Фёдор достиг 18 лет, старшая сестра Мария подыскала ему невесту из известной в округе семьи скотопромышленника Николая Ивановича и Зои Петровны Марининых из села Назайкино, от Тереньги 12 вёрст.

Вскоре после женитьбы, по совету тестя Николая Ивановича и с его помощью, открыл розничное мануфактурное дело, а во время Русско-японской войны имел уже оптово-розничную торговлю и отделение в селе Дворянск, в сорока верстах от Тереньги, три с половиной – четыре часа на паре лошадок.

Имя на три губернии

Вот как Фёдор Морозов рассказывает о начале своей предпринимательской деятельности в своих воспоминаниях: «Обороты росли. В Дворянске около 350 000 рублей, а в Тереньге – 400 000. Всегда от Волги (Новодевичье), от Безводовки, из Сызрани и Симбирска в Тереньгу и Дворянск двигались обозы по 30–40 и до ста подвод. Сколько от этого народа кормилось!

Приобрело знатность торговое дело Фёдора Морозова в Тереньге, Дворянске. На 3 губернии имя знатное. Москва, Лодзь, Белосток и другие места нашли Тереньгу и везли от Волги на подводах образцы на любой срок в кредит.

Можно только гадать, каких высот мог достичь Морозов, если бы ему удалось получить хорошее образование. Обладая общительным характером, природной сметливостью, заранее просчитывая свои действия, заводил полезные знакомства, собирал вокруг себя нужных людей. К началу Первой мировой войны он свернул мелкооптовую торговлю и переключился на крупный опт. А с началом боевых действий ему удалось получить подряд на поставки в действующую армию продовольствия и обмундирования. Досталось это ему не просто так. Как он писал в своих воспоминаниях: «Абсолютно всю свою энергию и опыт я отдавал в то время в помощь Сенгилеевскому земству и по разным военным нуждам, кредитным обществам и союзам. Был председателем Тереньгульского кредитного общества помощи развитию кустарного промысла, председателем санитарного уездного попечительства, председателем Тереньгульского пожарного общества, попечителем по призрению сирот-беженцев. В силу этого оборудовал на Базарной площади в своём большом доме приют на 40 детей.

А главное – серьёзная и ответственная должность – заведующий военно-конским участком с начала войны и до 1917 года при Керенском. Несколько раз был представлен к наградам, одна сейчас в сейфе – орден Белого Орла. Но вся эта работа была не ради медалей, а как исполнение долга патриота. А ещё был присяжным заседателем при судах выездной казанской палаты и членом уездного присутствия по налогам».

Симбирский период и «вонючая» Маньчжурия

Спустя какое-то время Фёдор Дмитриевич понял, что война принимает затяжной характер. И сидя в Тереньге, на большую прибыль рассчитывать нечего. Надо перебираться в Симбирск, где железная дорога, волжские причалы. Не без выгоды он пристроил товар, магазин, дома и другие постройки. На вырученные деньги купил в Симбирске три дома на Кирпичной улице близ центра как страховку для детей.

«Когда у мамы был переезд с бабушкой из Тереньги в Симбирск за 70 вёрст от своего родного дома, в свой же дом в Симбирске, – вспоминал Фёдор Дмитриевич, – то она горючими слезами рыдала. На 25 телегах имущество везли, а она на тройке земской. С ней Валя шести лет и Нина полутора лет. Этот срыв со столетнего места был тягостным. За отсутствием моим она тут же на Садовой № 17 немедля пристроила ещё комнату для Прохоровны, ванну и прочее. Всего получилось 9 комнат. Для купца второй гильдии вполне было хорошо. Материал и лес были привезены из Федькино, где у меня была мельница и фабрика по обработке верблюжьей шерсти. Были для забавы рысаки и коровы. Была здоровенная изба под яблонями с видом на Волгу, а через неё – на железнодорожный мост».

И вот какой наказ даёт Фёдор Морозов своим потомкам: «Знайте, внуки: моя – вашего деда – Родина – Центральная Россия и середина Волги. И мы с бабушкой со всеми традициями, имея столетнее имя, промениваем родину на «вонючую» Маньчжурию, на Харбин. В ноябре 1917 года мы уже за границей, раньше всяких других русских эмигрантов. Попривыкнув и достигнув опять доверия, заведя много знакомых и создав имя в Харбине, опять в начале августа 1923 года с лёгкостью бросаем всё и всех – и в Сиэтл. Это ради детей. От лёгкой торговли и сытой жизни в Харбине – в Америку, на непривычные работы. Как и в Харбине, немедля купили домик, всё культурно. Но жить на правах рабочих оказалось нам с бабушкой не по душе. И так же, с легкостью, бросаем богатейшую страну и в сентябре 1925 года отправляемся в бедную Японию...»

Главная удача – друзья

Где бы ни жил и ни странствовал тереньгульский купец Морозов, он всегда задавался вопросом: что такое богатство? Есть ли граница удовлетворения? Сколько надо на жизнь супругов и каждого члена семьи, чтобы жизнь протекала во всем счастливо и уравновешенно?

«Да, и у всякого народа и класса людей, на всё понимание разное и растяжимое. В какие пертурбации человек или семья попадают, и насколько человек способен спокойно осознавать свои ошибки и грехи, и как скоро находит способы, призывая Бога на помощь, исправлять их. Мои периоды жизни жестокой и крутой ломки, прогресса и падения… – вспоминал и анализировал Фёдор Дмитриевич. – С 1903 года в канун Русско-японской войны и в войну 1904–1905 годов огромный прогресс. Стал знаменит не только в окружности уезда, Сызрани и Симбирска, но и в Москве, Лодзи, Варшаве, Белостоке, Гамбурге.

И везде связи, и везде кредиты, самостоятельное управление. Везде почёт, веселость, дружба и во всем согласованность. Война – вместо фронта, чины в тылу и работа патриота, на виду у всех, до призыва. Появляется богатство от запасов товаров и через помощь друзей из Москвы и Ставрополя, снабжающих перед подорожанием и без моих заказов товарами. И это вот главная моя удача – иметь таких друзей.

Была уверенность, что обеспечена семья недвижимостью и страховкой, и вдруг, сверхнеожиданность, – кругом поворот и крах! Всё оставлено, и мы где-то в Харбине, около Нахаловки, в наскоро, из глины и соломы, построенной фанзе.

Эта сырая из глины хижина хотя и разрушила у всех здоровье, но жизнь в ней была радостная, весёлая, со смехом, сытная и вселяла радужные надежды. Потом появился свой домик в Модягоу и не только себе на пользу и радость, но и для бесчисленных знакомств и связей.

Богатство и всякая обеспеченность только в недвижимости и в одном месте – не есть верная гарантия. А потеря половины капитала, если здоровье не потеряно и сохранилось широкое доброе знакомство, – не опасно. Иной друг – лучше, чем в сундуке или в чулке мешок золота. Но необходимо имя честного дельца – это высшая ценность. К тому же – спаянная, согласованная семья и уступчивость в отношениях. Это везде и всегда – главный путь в жизненных делах!»

После смерти Фёдора Дмитриевича Морозова дело продолжил его сын Валентин Фёдорович, который лишь в 1993 году, будучи известным японским бизнесменом, со своей старшей дочерью Ириной Валентиновной Барнес побывал на родине предков, в Тереньге. Там он встретился с детьми двоюродной сестры, друзьями детства, походил по улицам посёлка, узнавая и не узнавая их. Многих тереньгульцев связывает с Морозовыми хотя и далёкое, но родство. Поэтому им, думаем, будет интересно узнать о том, что в Москве в Музее русского шоколада есть экспозиция, посвящённая нашему земляку. В дар музею мы передали перевод на русский язык книги Фёдора Морозова «На память потомству». Некоторые выдержки из этой книги приведены в нашем повествовании.

Полёт в бессмертие. Огненный таран младшего лейтенанта Василия Песигина

Полёт в бессмертие. Огненный таран младшего лейтенанта Василия Песигина  600 рублей в пользу бедных. Чем Александр III запомнился симбирянам?

600 рублей в пользу бедных. Чем Александр III запомнился симбирянам?  А если бы Разин взял Симбирск? О битве на Свияге 2 октября 1670 года

А если бы Разин взял Симбирск? О битве на Свияге 2 октября 1670 года  Очарованный Симбирском. Жизнь и творчество художника Дмитрия Архангельского

Очарованный Симбирском. Жизнь и творчество художника Дмитрия Архангельского  Мастер кисти и общественный деятель. Чем прославился Николай Пластов?

Мастер кисти и общественный деятель. Чем прославился Николай Пластов?