140 лет назад, 12 февраля 1885 года, в семье Архангельских Ивана Васильевича, личного секретаря епископа Симбирского и Сызранского Варсонофия, и Марии Александровны, дочери симбирского священника Прибыловского, родился сын, при крещении в Воскресенской (Германовской) церкви наречённый Дмитрием. Крёстными стали эконом архиерейского дома Феодотий и Ольга Николаевна Прибыловская, бабушка новорожденного.

Несостоявшийся священник

По заведённому в семьях белого духовенства обычаю малолетнего Дмитрия определили в Симбирское духовное училище, где курс обучения состоял из трёх двухлетних отделений. После выпуска он поступил в духовную семинарию, где тоже было три отделения – нижнее (или словесное), среднее (или философское), высшее (или богословское), и срок обучения составлял шесть лет. Ученье ему давалось, всегда находилось время что-нибудь рисовать и даже вести уроки рисования. Семинарию окончил в 1906 году, но служить по духовному ведомству не пожелал, стал учителем церковно-приходской школы при Воскресенском храме.

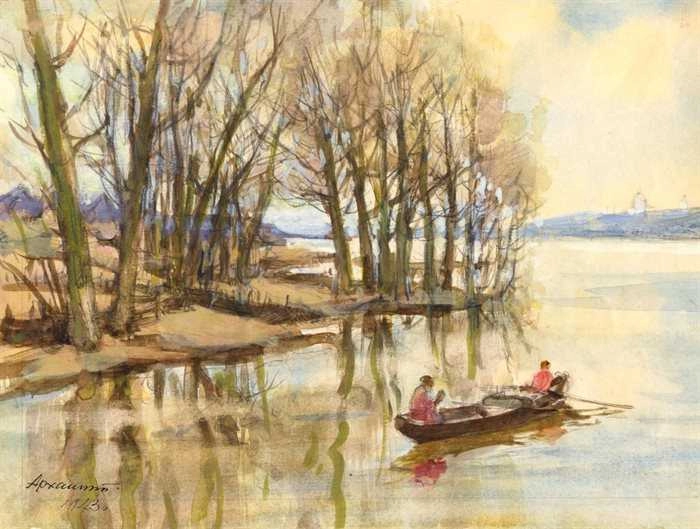

Своё художественное образование Архангельский начал у симбирского художника-пейзажиста Павла Ильича Пузыревского, окончившего Петербургскую Академию художеств. «Систематически учиться у него не приходилось, потому что по окончании семинарии у меня начались уроки, а затем и учительство, - отметит он в автобиографии. – Делал так – писал этюды и нёс их к Павлу Ильичу. Он рассматривал работы, говорил, что надо делать дальше, что хорошо и что плохо». В январе 1908 года Дмитрий Иванович обвенчался с дочерью надворного советника Надеждой Павловной Гумилёвской. Осенью в художественном отделе губернской сельскохозяйственной выставки впервые показал свои работы, в основном пейзажи и портреты. За картину «Беляны на Волге» ему была присуждена большая серебряная медаль, полотно приобрели для частной коллекции.

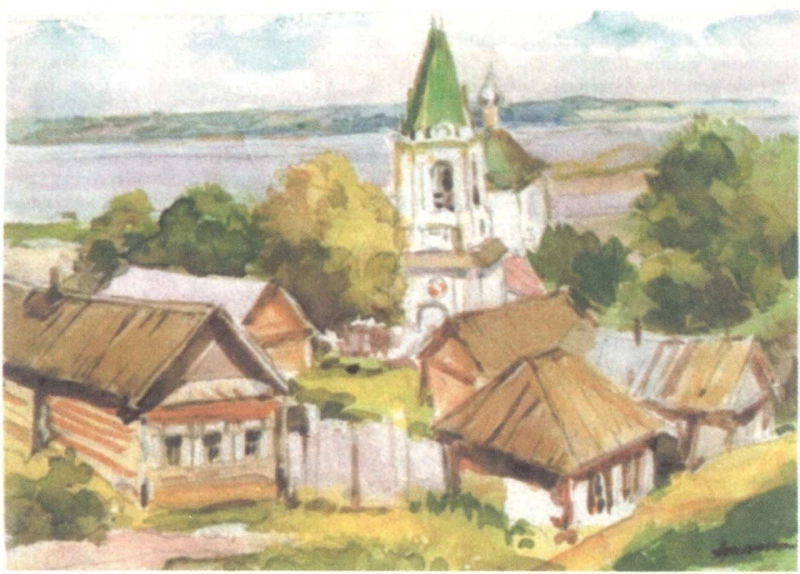

С 1909 года молодой художник помимо духовной семинарии преподавал рисование в мужской классической гимназии и женской гимназии Т. Якубович, давал частные уроки, занимался на специальных курсах учителей рисования в столице. Уроки сопровождал показом «туманных картин», альбомов по искусству. Директор гимназии об Архангельском в годовом отчёте писал: «Очень любит свой предмет и умеет пробудить в нём интерес. Работы его учеников занимали видное место на бывшей в гимназии выставке, привлекали внимание посетителей». Тогда же он выпустил первую серию литографических открыток с видами Симбирска, Волги и приволжских городов. Весной 1911-го в здании Симбирского губернского земства открылась Гончаровская выставка пейзажей Пузыревского и Архангельского, зимой она работала в Меньшиковском дворце Петербурга. Художники не только увековечили в своих работах Волгу и гончаровские места, но и половину сбора с выставки передали в распоряжение губернской учёной архивной комиссии на постройку Дома-памятника Ивану Александровичу Гончарову.

Учитель и друг Пластова

У семинаристов уроки рисования считались необязательными, но «от желающих учиться рисованию и живописи не было отбоя». Среди последних выделялся очень способный Аркадий Пластов, уроки Дмитрия Ивановича захватили его целиком. «От него я узнал впервые о Третьякове, о передвижниках, вообще о русском искусстве, - писал впоследствии Пластов. – Чудесный мир прекрасного стремительно развёртывался предо мной. На первых порах меня особенно поражали Васнецов, Нестеров, Суриков, Репин. Трудно сейчас, за давностью лет, вспомнить и как-то объяснить, как это произошло, но художником я стал именно в эти годы. Я принялся малевать богатырей, домовых в конюшнях, леших, лошадей, богомолок на пустынных просёлках, жнецов в знойных полях, стариков в чапанах, убогие деревеньки, занесённые снегами».

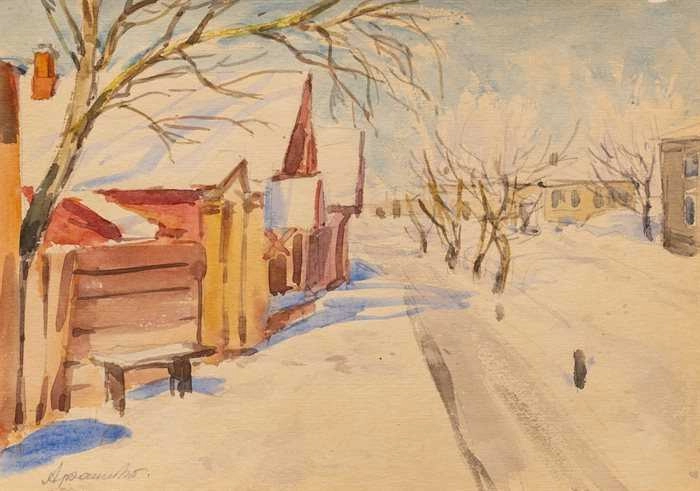

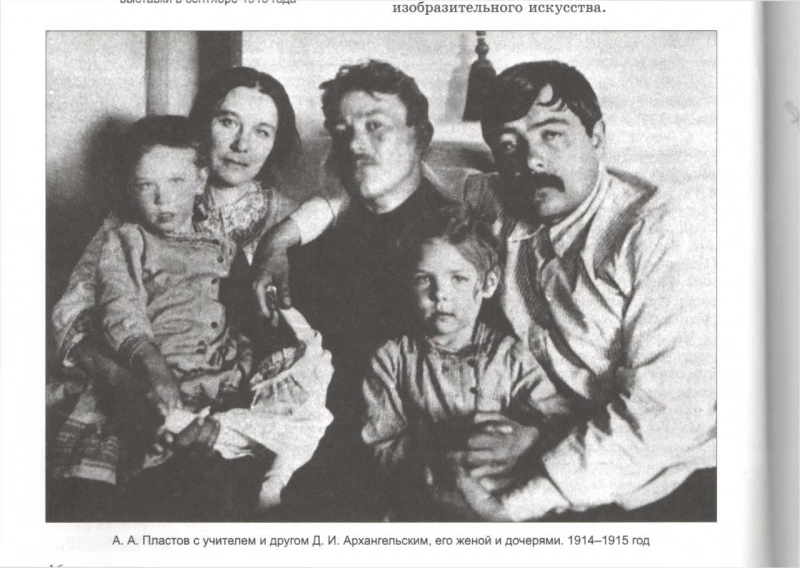

Летом Архангельский навещал своего ученика в Прислонихе, познакомился с его матерью, поглядел прислонихинские пейзажи, о которых тот с любовью рассказывал. Зимой Аркадий приходил к учителю в деревянный домик, что спрятался среди сугробов в конце Шатальной улицы (ныне ул. Корюкина), принимали его радушно. Дмитрий Иванович «не на словах, на бумаге, с кистью или карандашом в руках» показывал семинаристу, что и как делает. Причём никогда не подчёркивал, что он учитель, а Пластов ученик, просто был для него старшим товарищем. В 1912 году земство выделило талантливому юноше стипендию в размере 350 руб. на получение художественного образования в Москве.

С 1913 по 1916-й военный год Архангельский устраивал в Симбирске общедоступные выставки, половина места отводилась работам Пластова. В марте, перед мобилизацией, Дмитрий Иванович устроил прощальную выставку и приобрёл новых ценителей. Отставной военный юрист, коллекционер и литератор А. В. Жиркевич писал: «Так мне жаль видеть, как его отрывают от семьи, любимого искусства и шлют на бойню, кроткого, для военной жизни негодного, ушедшего с головой в искусство. Плакать хочется, глядя на то, как он, покорившись судьбе, готовится в путь». Александру Владимировичу удалось устроить художника в учебную команду 2-й запасной артиллерийской бригады в Казань, где у того были родные и близкие. Он обучался езде на конях, занимался топографией, в свободные часы писал акварели по памяти.

После Февральской революции 1917 года Архангельский оказался с артиллерийским дивизионом в Румынии и даже там умудрялся рисовать. В мае 1918-го в Симбирске открылась выставка, среди участников были Архангельский и Пластов. К тому времени Дмитрий Иванович был демобилизован как учитель, которых катастрофически не хватало в школах, и вернулся на родину. В сентябре, опасаясь «красного террора», вместе с белогвардейцами и белочехами город оставили около 15 тысяч симбирян. Среди беженцев были художники Д. И. Архангельский и П. С. Добрынин, оставившие семьи с надеждой скоро вернуться.

Вместе с отступающей Белой армией Дмитрий Иванович двигался на восток, умудряясь устраивать небольшие выставки. В октябре и ноябре таковые устроил в Уфе, в феврале 1919 года летучая выставка его этюдов прошла в Челябинске, причём работы прикреплялись к стоящим на путях вагонам. Летом выставка художников-симбирян открылась в Кургане, осенью – в Петропавловске, в феврале 1920-го - в Новониколаевске (ныне Новосибирск), уже после взятия города большевиками. К лету Архангельский и Добрынин вернулись в Симбирск, в августе открыли выставку своих акварелей в Гончаровском доме.

Наставник воришек и беспризорников

В холодные и голодные двадцатые годы Дмитрий Иванович преподавал рисование в школах и училищах города, выступал как лектор и литератор. Не находя «хорошую бумажку» для акварели, зачастую писал на картоне. Семья, где подрастали дочки Галина и Нонна, прощала его одержимость. Подготовил ряд работ по краеведению, архитектуре и этнографии, включая книжки «Симбирская старина в гравюрах Д. Архангельского», «Графика Архангельского. Симбирск и Уфа», «Захолустье. Линогравюры Д. И. Архангельского», «Век минувший. Архитектура Симбирска», «Уфимский ампир», «Чувашские узоры. Линогравюры Д. И. Архангельского». Симбирск, в 1924 году переименованный в Ульяновск, нашёл в его лице своего внимательного и трудолюбивого летописца.

Дмитрий Иванович входил в Объединение ульяновских художников, принимал активное участие в выставках. Одна из них открылась в Народном доме 3 сентября 1922 года. «Инициатором, организатором и душой выставки был наш симпатичный художник Д. И. Архангельский, - писал местный журналист. – Ему принадлежит большой процент экспонатов. Темы работ те же: зарисовки памятников симбирской старины, волжские пейзажи. Новое для Архангельского – большие декоративные панно на темы: «Весна в Симбирске», «Октябрь на Волге», картинка из «Евгения Онегина» и особенно большое, почти саженное полотно «Волга». Кроме Архангельского на выставке были представлены его ученики…». В эти годы для кинотеатра «Художественный» он написал огромную картину «Вид Ульяновска с острова», для кружка краеведов 3-й советской школы - панно «Вид с Молодецкого кургана», для клуба водников расписал стены на темы: «Пассажирский пароход», «Буксир с нефтянками», «Грузчики и эстакада».

После преобразования Ульяновска из губернского в районный центр творческая деятельность художников изменилась. В 1933 году из Ульяновска перебрался в Казань живописец и график с академическим образованием И. П. Гурьев, через год город покинул Д. И. Архангельский. Опытному педагогу предложили вести уроки рисования и разработать новую методику внеклассных – кружковых и студийных - занятий по художественному воспитанию детей в экспериментальной школе-колонии им. С. Т. Шацкого Наркомата просвещения РСФСР, находившейся в посёлке Обнинское Калужской области. Его ученик Б. И. Жутовский вспоминал: «Воришки и беспризорники в дырявых башмаках и драных шапках гоняли за «дедей» по весенним лужам и буеракам, водили посиневшими пальцами по жалким обрывкам старых обоев – писали этюды. Романтический лозунг колонии «воспитание трудом и искусством» сделал из них Людей и Героев: больше десяти из них стали Героями Советского Союза и погибли в той проклятой войне. До самой своей смерти он звал их по именам и плакал».

С 1941 года Дмитрий Иванович жил и работал в пос. Родники Московской области, в 1944-м стал членом Союза художников СССР. В 1946-м Государственный исторический музей организовал археологическую экспедицию в полуразрушенную войной Верею в 110 километрах от Москвы, для работы в качестве художника пригласили Архангельского. В его рисунках запечатлены как чудом сохранившиеся, так и безвозвратно утраченные памятники старины, включая построенный в 1789-м Троицкий (Георгиевский) собор. Затем он был участником экспедиций в Болгары и в степные низовья Волги, откуда привозил «горы этюдов, зарисовок, приключений, удивительностей краеведения, вышивки, бусы, передники, каменные пуговицы, скребки неолита, бронзовые лошадки, тысячелетние деревяшки».

Рисунки, акварели, графика Архангельского экспонировались на всероссийских, московских, ульяновских выставках и обретали сотни новых поклонников. В переписке с Пластовым и другими учениками, ставшими друзьями, он по почте обменивался новыми акварелями размером в открытку. Весной 1955 года писал Жутовскому: «Поздравляю тебя с днём 1-го мая и шлю наилучшие пожелания. На прилагаемой акварели ты увидишь нашу Волгу. Хорошо на ней. В детстве я по утрам с большим рвением удил рыбу. Попадались всё ерши, густерки и чехони. Утром берёт холодком и ждёшь солнышка, чтобы погреться».

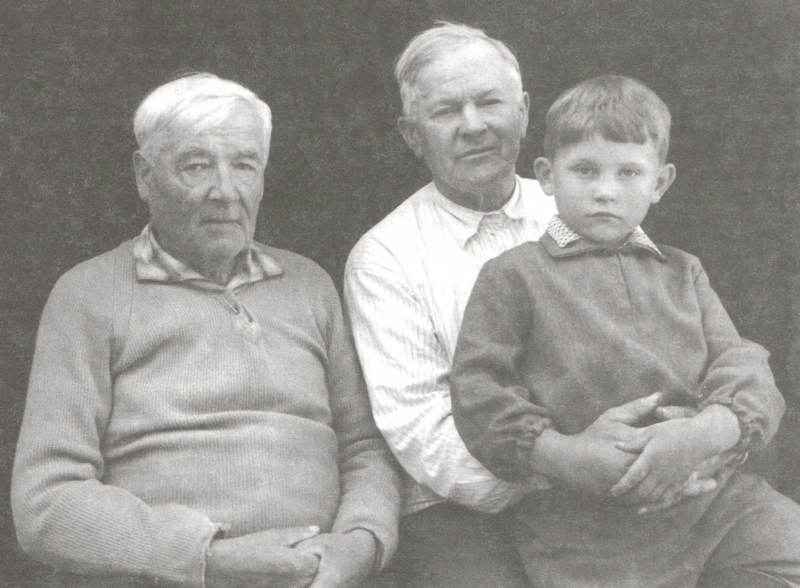

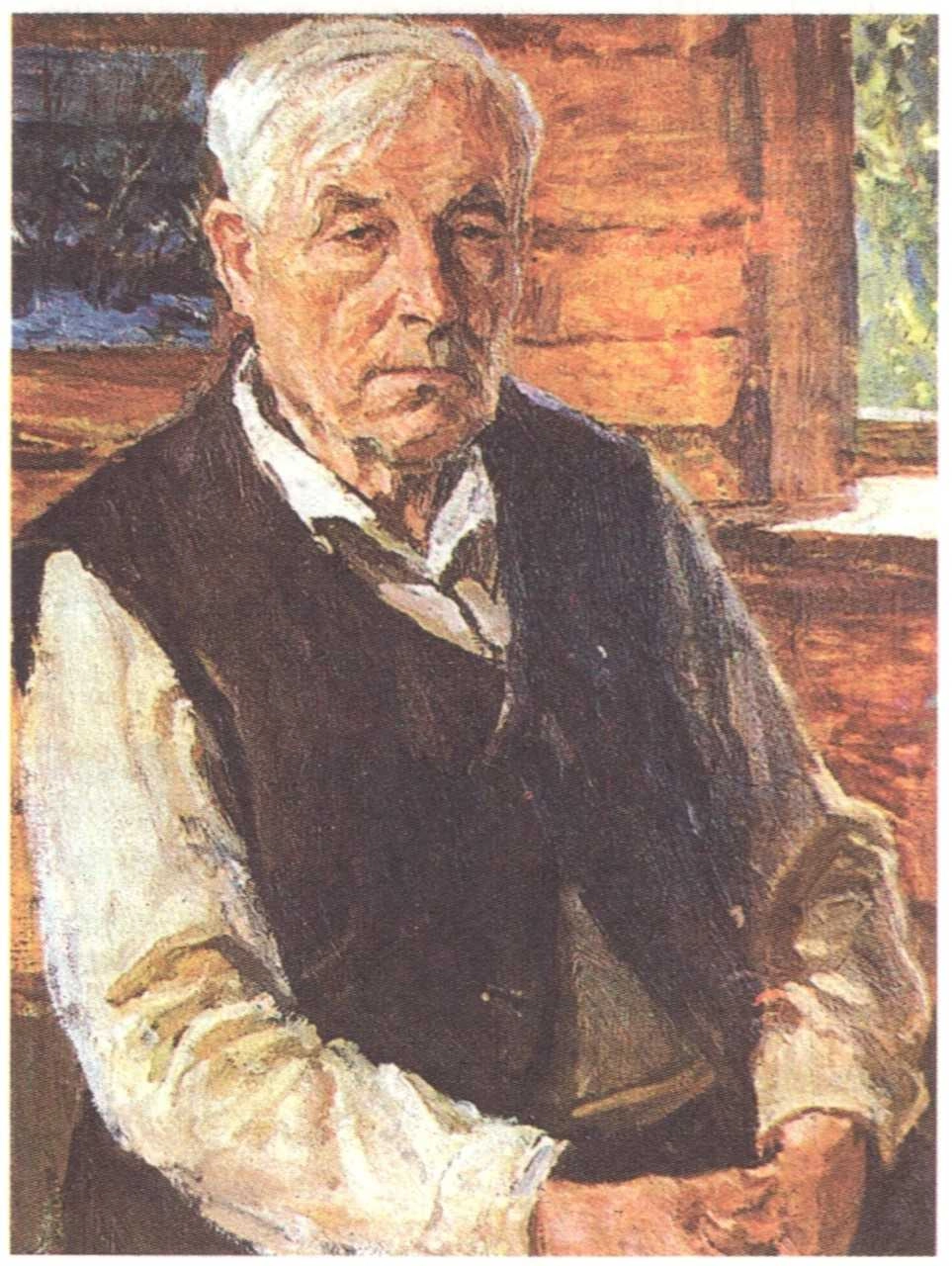

В мае 1862 года побывал в Ульяновске, посетил художественный музей и отправился в Прислониху к Пластовым. Аркадий Александрович зимой работал в столице, летом – в деревне; его сын и сноха тоже были художниками, подрастал внук. «Я уже 3-й день в Прислонихе! – восхищался Дмитрий Иванович. - Здесь чудеса, здесь леший бродит.., хотя лешего-то я ещё и не видел, всё идут дожди и я в лесу и не был пока. Но в первый же день сделал 3.., нет 4 этюда. И это всё ещё около дома. Здесь эдак, повернулся – этюд, повернулся чуть направо – другой этюд <…> Смотрел живопись всех художников, обитателей этого гостеприимного дома. Расскажу подробно дома». На память о том пребывании Архангельского Пластов-старший напишет гуашью его портрет на большом листе бумаги, мастерски передав характер близкого человека.

У младшей дочери Нонны в замужестве родились двойняшки Наташа и Митя, внуки Архангельского. Митя утонул молодым, а Наташа пестовала Дмитрия Ивановича до самой его кончины в январе 1980 года. В сентябре 2005-го внучка передала Ульяновскому музею-мемориалу В. И. Ленина более 500 работ Архангельского, включая акварель, живопись, линогравюры, литографии с изображением Симбирска, Волги, усадеб, храмов, национальных костюмов и народного творчества, а также рисунки, выполненные в археологических экспедициях. Спустя два года в Ульяновске вышел прекрасный альбом «Дмитрий Иванович Архангельский» с многочисленными репродукциями его работ, заботливо составленный историком В. А. Перфиловым и художником Н. Н. Пластовым, внуком академика. Имя замечательного художника-просветителя, энтузиаста-краеведа носит один из переулков Ульяновска, на здании бывшей духовной семинарии установлена мемориальная доска.

Мастер кисти и общественный деятель. Чем прославился Николай Пластов?

Мастер кисти и общественный деятель. Чем прославился Николай Пластов?  Художница Татьяна Горшунова: картина должна жить и вызывать светлые чувства

Художница Татьяна Горшунова: картина должна жить и вызывать светлые чувства  Художник Виктор Брагинский: «Воспринимаю мир в динамике киноленты»

Художник Виктор Брагинский: «Воспринимаю мир в динамике киноленты»  «Художника без школы не бывает». Скульптор Свиязов о жизни и искусстве

«Художника без школы не бывает». Скульптор Свиязов о жизни и искусстве  В память будущей весны. Волга и Симбирск в картинах Азария Трапицына

В память будущей весны. Волга и Симбирск в картинах Азария Трапицына