130 лет назад, 3 июня 1895 г., в г. Моршанске Тамбовской губернии у столбового дворянина, подпоручика Юхновского резервного батальона Владимира Николаевича Маслова и законной его жены Любови Николаевны, происходившей из обрусевшей немецкой купеческой семьи Эггерс, родился первенец, при крещении наречённый Георгием. Вскоре у них родился второй сын Михаил, а глава семейства получил назначение в Самарскую губернию, где появились на свет дочери Любовь и Елена, умершая ещё ребёнком.

Примерный ученик

Десятилетний Георгий поступил в 1 класс Самарской мужской гимназии и учился весьма успешно. Когда отца перевели служить в Симбирск, семья поселилась в деревянном доме на улице Покровской, старший сын пошёл в 4 класс Симбирской мужской гимназии. Инспектор Самарской гимназии дал ему такую характеристику: «Ученик 3-го класса Маслов в мае 1908 г. переведён в 4 класс с наградой I степени. Был поведения отличного, к своим обязанностям относился добросовестно. С товарищами был дружен, к старшим и начальству относился с должным уважением. Способный, прилежный, интересующийся изучаемыми предметами и любящий приватное чтение книг Георгий Маслов был примерным и желательным для гимназии учеником».

В Симбирске Георгий тоже получал награды при переходе из класса в класс, особо интересовался гуманитарными предметами. Большое влияние на него произвёл преподаватель русского языка и словесности А. Степанов. В старших классах Александр Степанович задавал сочинения: «Стилистический разбор стихотворения Пушкина «Обвал», «Человек и религия в поэмах Гомера», «Лирика Некрасова», «Человек и природа в творчестве Фета». При их проверке отметил, что работы Маслова отличаются хорошим слогом и логикой. Летом 1912 года, когда отмечалось 100-летие Отечественной войны, в гимназической церкви состоялся благодарственный молебен «за избавление России от иноплеменного нашествия». В актовом зале прошёл литературно-музыкальный вечер, где Степанов выступил с речью «Французы в Москве», а Маслов и другие старшеклассники читали подходящие случаю стихотворения, в том числе и собственного сочинения, а также исполняли вокальные номера.

Весной 1913 года на выпускных экзаменах первым было сочинение по словесности на тему «Воспитательное значение художественно-литературных произведений Пушкина и Гоголя». Экзаменационная комиссия среди хороших работ выделила работу ученика 8а класса Маслова, который, «обладая большими природными способностями, был в письменных ответах выше других…». В тот год трое выпускников получили золотые медали и пятеро серебряные; среди последних оказался Георгий, поступивший на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. В III группе славяно-русской филологии он считался одним из самых способных студентов.

Знаток Пушкина

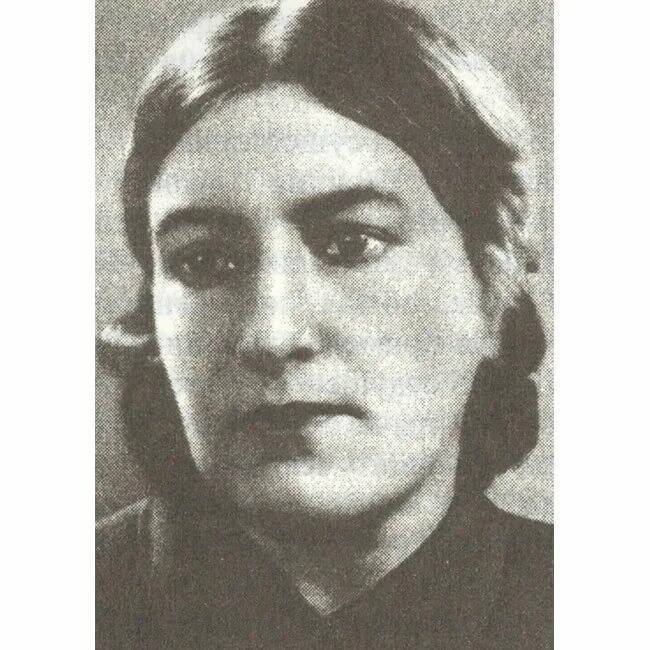

В столице Георгий Маслов жил у Е. В. Гиппиус, сестры своей бабушки и матери поэтов Владимира и Василия Гиппиус, по их примеру начал сочинять стихи. Участвовал в работе Пушкинского семинария профессора С. А. Венгерова, входил в «Кружок поэтов», его стихи и статьи публиковались в журналах «Рудин» и «Богема», сборнике «Пушкин и его современники». «Я помню Маслова по Пушкинскому семинарию Петербургского университета, - отметит Ю. Н. Тынянов, учившийся с ним на одном факультете. – Здесь он сразу и безмерно полюбил Пушкина, и хотя занимался по преимуществу изучением пушкинского стиха, но, казалось, и жил только Пушкиным, и недалёк был от чувственного обмана: увидеть на площади или у набережной его самого». В ноябре 1916 году женился на ровеснице и поэтессе Елене Тагер, которая окончила с золотой медалью петербургскую частную гимназию, училась на словесно-историческом отделении Бестужевских высших женских курсов и посещала упомянутый кружок.

Дали. Зори. Край бескрайний.

Верно будет урожайный

Этот год.

Меж болот и бездорожий

Проведёт угодник Божий

Мой народ.

Надежды не оправдались, после отречения Николая II от престола Временное правительство приступило к подготовке выборов «на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны».

«В марте 1917-го – немедленно после Февральской революции – выехали мы в Симбирск для проведения выборов в Учредительное собрание, - напишет впоследствии Е. М. Тагер-Маслова. – До формального окончания университета Георгию Владимировичу оставалось несколько экзаменов. Он был намечен к оставлению при кафедре русской литературы и уже приступил в своему неосуществлённому кандидатскому сочинению о лицейских стихах Пушкина».

Молодожёны сблизились с конституционно-демократической партией, предполагавшей превратить Россию в конституционную и парламентскую монархию, гарантировать политические свободы, право национальных окраин на свободное самоопределение, национализацию всей земли с последующим выкупом за умеренную плату. Планировали пробыть у его родителей до осени, но выборы не раз переносились, так что пришлось зазимовать. Елена Михайловна привезла из охваченного революционными схватками Петрограда свою мать, муж публиковал агитационные материалы в симбирских газетах. В январе 1918 года Учредительное собрание большинством голосов отказалось утверждать декрет о переходе власти к Советам и было распущено большевиками. 8 июля с помощью восставшего чехословацкого корпуса в Самаре власть от большевиков перешла к Комитету членов Учредительного собрания, начавшему формирование Народной армии. Вскоре отряд подполковника Генерального штаба В. О. Каппеля очистил от большевиков Симбирск, возобновилась деятельность правительственных учреждений, городского и земского самоуправления. Георгий Владимирович участвовал в организации печатного органа Комуча - газеты «Возрождение», выезжал в сёла для «информирования населения о предстоящих событиях, содействия формированию Народной Армии и укрепления всенародной власти в лице Всероссийского Учредительного Собрания».

«Путь во мраке»

12 сентября красные войска, имея под Симбирском трёхкратное превосходство, вынудили части Народной армии отойти за Волгу. В этот день, вернее в эту ночь Тагер-Маслова последний раз видела мужа. «По ряду причин, вся семья Масловых вынуждена была эвакуироваться, - вспоминала она. – Мы остались в Симбирске вдвоём с моей матерью». Владимир Николаевич с сыновьями проследовал по железной дороге через Мелекесс и Бугульму на Уфу, Любовь Николаевна с дочерью на пароходе добралась до Самары. Дабы как-то жить, Елена Михайловна устроилась заведующей дошкольным подотделом Симбирского уездного отдела народного образования, 2 декабря родила дочь.

К тому времени Маслов-старший и оба сына оказались в Омске, столице «верховного правителя России» адмирала А. В. Колчака. Георгий Владимирович печатал в сибирских газетах и журналах стихи, миниатюры в прозе, статьи. Там появились его заметки о командире Волжского корпуса В. О. Каппеле под заголовком «Славное имя», одноактная комедия в стихах «Дон Жуан» и поэма «Аврора», посвященная трагической судьбе знаменитой красавицы пушкинской поры. Осенью 1919-го жена получила нежное послание: «Мне не хватает тебя <…> Новое в моей жизни – я стал писателем: много пишу и печатаю и обо мне много пишут, но мне всего этого мало <…> Хоть бы знать, кто у нас, сын или дочь? Если родится сын, воспитай его поэтом; если дочь – пусть будет похожа на тебя…». На письме не было ни обозначения места, ни даты, но каким-то верным чутьём она поняла, что оно из Омска.

Последний цикл стихов «Путь во мраке» Маслов создавал при отступлении Белой армии на восток в январе-феврале 1920 года, писал «карандашом на клочках бумаги, буквально на ходу, на площадках, в темноте теплушек». В ночь с 14 на 15 марта на больничной койке в Красноярске оборвалась жизнь 24-летнего поэта. В некрологе, опубликованном местной газетой, отмечалось: «Имя покойного хорошо известно молодым литературным кружкам Сибири и Петрограда. Заманчиво много обещал его кованый стих, возможности были бесконечно широки. Трудно указать в надломленной литературе последних десятилетий что-либо равное его поэме «Аврора». Эта поэма, как и «Дон Жуан» и роман «Ангел без лица» не должна и не может пройти бесследно. Умер большой мастер стиха, чуткий и тонкий пушкинист. Умер до ужаса нелепо, от тифа. Словно ожидая непоправимого, торопясь, почти в бреду, заканчивал Георгий Владимирович ещё одну, уже последнюю, свою поэму. А сколько было любви к жизни в заключительных главах!»

В то время частные телеграммы не принимались, но Елена Михайловна воспользовалась своим положением инструктора-секретаря Симбирского губернского союза потребительских обществ и рассылала запросы о муже по всем сибирским городам, где имелись органы кооперации. 7 апреля ей телеграфировал о кончине Маслова его гимназический товарищ В. М. Зыков, который являлся секретарём потребительских обществ г. Новониколаевска (ныне Новосибирск). «Вскоре я получила подробное письмо от того же Зыкова со вложением вырезки из газеты «Красноярский рабочий» - некролог, написанный другим школьным товарищем В. Ивановым, - будет вспоминать несчастная женщина. - Эта газета случайно попалась Всеволоду Михайловичу Зыкову в тот же день, когда он натолкнулся на мой запрос, - этим и объяснялась быстрота сообщения». Впоследствии она получила много писем от сибирских друзей Георгия Владимировича, а ещё один его земляк – М. А. Туруновский – привёз ей рукописи и обручальное кольцо.

После того, как Е. М. Тагер-Маслова удостоверилась в смерти мужа, она вместе с матерью и дочкой перебралась в Самару. Там встретилась с Любовью Николаевной и Любочкой, они всё время были в переписке. Через некоторое время туда же вернулся вконец измученный Владимир Николаевич. В 1921 году в Поволжье разразился ужасающий голод, вездесущие американцы открывали столовые, пункты раздачи продуктов. Елена Михайловна знала несколько языков и была приглашена американцами на работу в АРА - организацию по оказанию помощи голодающим. Она отдалась этому благородному делу со всей душой и энергией. Но в 1922-м за связь с иностранцами её выслали на два года в Архангельск, где пришлось провести пять лет; работала экономистом треста «Северолес», родила дочь во втором браке. Стихи покойного супруга появились в 1921-м в одесском альманахе «Посев», затем в харбинском журнале «Фиал» и новониколаевском - «Сибирские огни», а поэма «Аврора» вышла отдельным изданием в Петрограде. «Предпринятое мною издание Г. Маслова по независящим от меня обстоятельствам замедлилось, - сообщит она в марте 1924 года симбирскому краеведу и библиографу Н. Н. Столову, - всё же не теряю надежды довести его до конца».

В 1927 году семья переехала в Ленинград и вскоре Елена Михайловна стала известна как прозаик и переводчик, была принята в Союз писателей. В мае 1937-го воспаление лёгких оборвало жизнь старшей дочери Авроры, девятнадцатилетней студентки. Когда более-менее оправилась от потрясения и вернулась к работе, её вместе с группой ленинградских писателей арестовали по обвинению в контрреволюционной деятельности. За шестнадцать страшных лет прошла тюрьмы, лагеря и ссылки... Лишь после смерти И. В. Сталина была полностью реабилитирована и даже получила 3000 руб. компенсации за перенесённые унижения и утраченное здоровье. В 1958-м вернулась в Ленинград, получила комнату, затем – квартиру в доме писателей. Был дополнен и переиздан сборник рассказов «Зимний берег», написана пьеса для детей «Васька Буслаев», начата работа над романом «Светлана» о В. А. Жуковском и его связях с декабристами. Подруга из бывших репрессированных З. Д. Марченко, с которой познакомились в Магадане на женском лагерном пункте, вспоминала, как наряду со сборником своих стихов Тагер решила «вывести в свет» стихи своего первого мужа и попросила отпечатать на машинке эти трагические листки. Сложность заключалась в том, что его пребывание в Белой армии закрывало тогда пути к публикации. 11 июля 1964-го смерть Елены Михайловны поставила на всём точку.

Долгое время произведения Г. В. Маслова практически не публиковались, за исключением стихотворной комедии «Дон Жуан». Только в 1994 году московский журнал «Юность» напечатал поэму «Аврора», а в 2006-м ленинградский журнал «Нева» дал высокую оценку его главному произведению в материале «Забытая поэма забытого автора». Тогда же в Смоленске издательство «Русич» подготовило антологию поэзии Белого движения «Белая лира», в которой нашлось место нескольким стихотворениям Георгия Владимировича 1919-1920 годов. В целом же его творческое наследие остается пока не собранным и не изданным.

Кстати

Поэма Георгия Маслова «Аврора» посвящена баронессе Авроре Карловне Шернваль (1808 – 1902г.), – светской львице 19 века, фрейлине русского императорского двора, воспетой Лермонтовым и Баратынским. Баронесса считалась выдающейся красавицей своего времени. Несколько раз вступала в брак, но все её мужья вскоре умирали. В последний раз вышла за Андрея Николаевича Карамзина, сына знаменитого историка, участь которого тоже была трагична, он погиб при форсировании Дуная во время Русско-Турецкой войны. В конце своей долгой, 93-летней жизни, Аврора Карловна стала крупной благотворительницей и меценаткой. Имя её носит одна из улиц Хельсинки.

Золотая лира. К 220-летию со дня рождения Дмитрия Ознобишина

Золотая лира. К 220-летию со дня рождения Дмитрия Ознобишина  Его именем назовут улицу Софии. К 200-летию со дня рождения Ивана Аксакова

Его именем назовут улицу Софии. К 200-летию со дня рождения Ивана Аксакова  Волга краше, пышнее и глубже… К 220-летию со дня рождения Николая Языкова

Волга краше, пышнее и глубже… К 220-летию со дня рождения Николая Языкова  «Не бойся труда». Как семинарист Цветков стал банкиром и коллекционером

«Не бойся труда». Как семинарист Цветков стал банкиром и коллекционером  600 рублей в пользу бедных. Чем Александр III запомнился симбирянам?

600 рублей в пользу бедных. Чем Александр III запомнился симбирянам?