Недавно вышла в свет Ульяновская авиационная энциклопедия, подготовленная НИИ экономики, истории и культуры Ульяновской области им. Н.И. Карамзина. Идея её издания была предложена краеведом Сергеем Петровым. Краевед хочет пойти дальше и сегодня на страницах «АиФ» высказывает свои идеи и предложения по выпуску и содержанию Ульяновской флотской энциклопедии.

Недавно вышла в свет Ульяновская авиационная энциклопедия, подготовленная НИИ экономики, истории и культуры Ульяновской области им. Н.И. Карамзина. Идея её издания была предложена краеведом Сергеем Петровым. Краевед хочет пойти дальше и сегодня на страницах «АиФ» высказывает свои идеи и предложения по выпуску и содержанию Ульяновской флотской энциклопедии.

О людях, кораблях и наркоматах

По мнению Петрова, во флотской энциклопедии будет не менее тысячи статей о людях, кораблях, научно-исследовательских судах, местных предприятиях, связанных с флотской тематикой, истории о деятельности эвакуированных в Ульяновск во время Великой Отечественной войны наркоматах военно-морского и речного флота, о ботике Петра Великого, пять лет сохраняемого в здании лютеранской кирхи.

Идея этой энциклопедии поддержана в краеведческом сообществе. Если всё получится, то книга будет издана в 2020 году, утверждает Сергей Борисович. Флоты бывают разные: морские и речные, военные и гражданские, надводные и подводные, пассажирские и грузовые, гребные и парусные. И на всех отличились наши земляки. Вспомним несколько славных имён.

Портрет вице-адмирала С.И. Миницкого работы английского художника Доу Джорджа,1823 год. Государственный Эрмитаж

В петербургском «Эрмитаже» хранится портрет Семёна Миницкого, вице-адмирала. Он служил командиром гребного порта в Петербурге, много лет руководил проводкой судов на линии Петербург – Кронштадт, затем был назначен и. о. генерал-интенданта Балтийского флота. Пик его карьеры – должность военного губернатора Олонецкой, Вологодской и Архангельской губерний. В 1830 г. в возрасте 64 лет он вышел в отставку и поселился в родовом имении Миницких в селе Подлесное, ныне Майнского района нашей области, где и скончался. Его брат, Михаил Миницкий (1772-1829), тоже был военным моряком, командовал многими кораблями, в их числе фрегатом «Быстрый» во время боевых столкновений с английским флотом в 1808 г. В 1809-1818 гг. в звании контр-адмирала руководил Охотским портом, затем Якутским краем.

Бесценен вклад в развитие отечественного флота, в победу в Великой Отечественной войне академика Алексея Крылова (1863-1945). Он 50 лет преподавал в Морской академии, в 1919 г. был назначен её начальником, руководил Физико-математическим институтом АН СССР. Учёный разработал классические приёмы и схемы основных характеристик корабля – устойчивости и плавучести, создал теорию килевой качки. Им созданы оригинальные корабельные и артиллерийские приборы.

В числе 165 ульяновцев – Героев Советского Союза особое место занимает единственный моряк – Дмитрий Левин (1920-1943), командир бронекатера. Он храбро сражался в Азовском море, участвовал в освобождении Мариуполя, Таганрога, затем Крыма. Нанес большой урон врагу.

Пеленгатор Каврайского и хребет Ломоносова

Видным учёным был и геометр, картограф, астроном, инженер-контр-адмирал, профессор Владимир Каврайский (1884-1954). Он разработал получивший его имя способ совместного определения времени и широты по соответствующим высотам звёзд. Его способ линий положения определяет место корабля в море. Широкое применение на флоте нашли наклономер и пеленгатор Каврайского.

Многочисленные ученики и последователи с глубоким уважением относятся к личности и заслугам доктора физико-математических наук, профессора Александра Логачёва (1898-1978). Выдающийся учёный посвятил свою жизнь становлению и развитию геофизической службы в СССР. Его имя присвоено научно-исследовательскому судну, крупному подводному полиметаллическому месторождению в Атлантическом океане и Всероссийскому НИИ разведочной геофизики.

"Академик Трешников". Фото: wikipedia.org

Обязательно в энциклопедии будет статья об академике Алексее Трёшникове (1914-1991), океанологе, географе, исследователе Арктики и Антарктики, участнике 22 полярных экспедиций. Первооткрыватель стратегически важного для нашего государства подводного хребта Ломоносова, он руководил несколькими НИИ, в 1977-1991 гг. был президентом Географического общества.

Участник 22 полярных экспедиций академик Трёшников. Фото: https://vk.com/

Не будет забыт и контр-адмирал Михаил Сойгин (1918-1995), доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки. После окончания инзенской школы юноша по комсомольской путевке был направлен на учёбу в Высшее военно-морское училище. После его окончания в 1941 году был мобилизован на Северный военно-морской флот, командовал электромеханической боевой частью прославленного эскадренного миноносца «Гремящий». В 1952 году окончил Военно-морскую академию, в которой проработал более 30 лет, пройдя путь от рядового преподавателя до начальника кафедры ядерных энергетических установок.

Хранитель гостайны

В Петербурге продолжает жить и служить военно-оборонной науке и практике Герой России, уроженец Сенгилея Юрий Коновалов (род. В 1930 г.). В 1954 г. он окончил Ленинградский кораблестроительный институт. С 1958 года – сотрудник Центрального конструкторского бюро № 18. Участвовал в проектировании, строительстве и испытании дизель-электрических и атомных подводных лодок, глубоководного батискафа «Наука», спасательного колокола нового поколения. Главное направление деятельности учёного – создание боевых комплексов с большой глубиной погружения, неограниченной дальностью плавания и максимальной автономностью при минимальном водоизмещении. Почти все разработки земляка составляют государственную тайну.

Дедушка русского флота

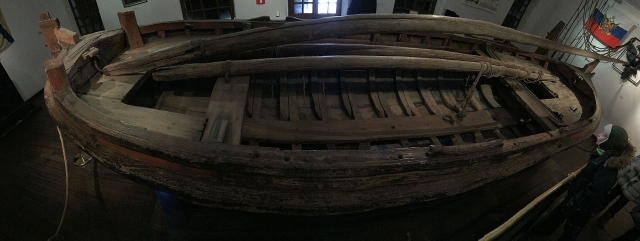

В июле 1941 года из Ленинграда на четырёх баржах в Ульяновск были доставлены наиболее ценные экспонаты Центрального военно-морского музея, среди которых был ботик Петра I – дедушка русского флота. Прибывшие ценности разместили в здании бывшей кирхи, где они находились до окончания Великой Отечественной войны.

Ботик Петра I. Фото: wikipedia.org

Многие ульяновцы об этом ничего не знали тогда. Решение было обосновано тем, что именно это здание является наиболее безопасным для хранения исторических реликвий. Городское руководство посчитало, что в случае возможных бомбардировок города кирха будет последним местом, на которое фашистские лётчики сбросят бомбы… Ценности военно-морского музея находились в кирхе до окончания Великой Отечественной войны. В 1946 году все экспонаты, в том числе и ботик Петра I, по железной дороге отправили назад в Ленинград. Кстати, ботик был обнаружен 16-летним Петром в 1688 г. в царском селе Измайлово под Москвой.

«Во глубине сиМбирских руд». Как губернатор позаботился о неблагонадёжных

«Во глубине сиМбирских руд». Как губернатор позаботился о неблагонадёжных  Областная больница станет Александровской – в честь российского императора

Областная больница станет Александровской – в честь российского императора  Марков – это голова! История купеческого рода, отстроившего посад Мелекесс

Марков – это голова! История купеческого рода, отстроившего посад Мелекесс  Симбирянка Надежда Гернет - вторая после Софьи Ковалевской

Симбирянка Надежда Гернет - вторая после Софьи Ковалевской  В Ульяновске переименовали еще одну площадь

В Ульяновске переименовали еще одну площадь